Entrevista con Marta Harnecker, investigadora y divulgadora de movimientos políticos latinoamericanos

Mundo Obrero/Rebelión

Formadora y a la vez estudiosa del movimiento revolucionaraio latinoamericano, Marta Harnecker es una autora de referencia en la izquierda de la segunda mitad del siglo XX y los albores del siglo XXI. Chilena, en los años 60 Marta pasó de ser dirigente de Acción Católica a militar en el socialismo tras conocer la experiencia de la revolución cubana. Discípula directa de Althusser y traductora al castellano de sus dos obras más importantes: La revolución teórica de Marx y Para leer El Capital, Marta ha tenido una enorme importancia como divulgadora del pensamiento marxista. Ha sido directora del centro de investigaciones Memoria Popular Latinoamericana (La Habana, Cuba) e investigadora del Centro Internacional Miranda (Caracas, Venezuela), y entre 2002 y 2010 fue asesora de Hugo Chávez.

Sus obras trufan las estanterías de cualquier militante de izquierda, junto a las de sus maestros Lenin, Marx, Gramsci, Althusser o Paulo Freire. Además, Marta ha sido determinante para la nueva generación de marxistas que no hemos conocido el bloque del este, y que nos acercamos a la tarea de reconstruir la izquierda en el ambiente cultural anticomunista de los 90. El pensamiento de Marta, difundido a través de la entonces novedosísima rebelion.org, nos ayudó a muchos jóvenes a comprender cómo se puede ser revolucionario en el siglo XXI, y nos transmitieron una visión crítica y alentadora de los nuevos procesos populares de América Latina. Trabajos como La izquierda después de Seattle (2001), Delegando poder en la gente (1999) o La izquierda en el umbral del siglo XXI (1999) fueron de lectura obligada en estos años de crisis de la izquierda mundial, que alcanzaron con especial rotundidad a España a finales de los 90.

La definición de Manolo Monereo en la presentación de su libro como “un clásico en vida” no puede ser más precisa. Harnecker comenzó como divulgadora del pensamiento de Marx y Lenin entre los movimientos revolucionarios (ahí están clásicos como Los conceptos elementales del materialismo histórico, El capital: conceptos fundamentales, Táctica y Estrategia, o su serie completa de Cuadernos de Educación Popular). Pero su labor más fecunda y a la que ha dedicado décadas de su vida es la de estudiar los procesos revolucionarios de América Latina, en muchas ocasiones recogiendo la voz directa de sus protagonistas. De esta forma nos ha narrado procesos sociales en países como Cuba, Nicaragua, El Salvador, Colombia, Uruguay, Brasil, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Chile e incluso el estado indio de Kerala.

En su análisis de los procesos revolucionarios, Marta ha prestado especial atención a fenómenos como la edificación de nuevos instrumentos políticos, la comprensión del papel revolucionario de los cristianos, la lucha indígena, la organización de las mujeres o el movimiento estudiantil. Un interés central en su obra que aparece tempranamente en el 79 (Cuba: Los protagonistas de un nuevo poder) y que se acentúa desde los años 90 es la participación ciudadana, entendida como una de las claves fundamentales del socialismo del siglo XXI, cuestión a la que ha dedicado una gran parte de su obra. Defensora y practicante de la pedagogía popular, los textos de Marta destacan por su sencillez, su claridad expositiva, su lenguaje llano y su estructuración en parágrafos cortos enumerados que facilitan la lectura comprensiva y la dinámica de grupo.

Además, a lo largo de su obra, Harnecker ha sabido emplear el pensamiento de Lenin con inteligencia, enseñándonos a leerlo sin dogmatismos y poniéndolo en relación con las experiencias reales de América Latina. Así lo atestiguan libros como La revolución social: Lenin y América Latina (1985), Estrategia y táctica (1985), Reflexiones acerca del problema de la transición al socialismo (1985), Enemigos, aliados, frente político (1987) o Vanguardia y crisis actual (1990).

Sus obras completas están disponibles para su descarga en la sección de “Autores” de la web rebelion.org: http://goo.gl/gQMvl

Charlamos con ella con ocasión de la presentación de su último libro Un mundo a construir. Nuevos caminos (El Viejo Topo, 2013), en un acto organizado conjuntamente por la editorial, la revista Crónica Popular y el Frente Cívico “Somos Mayoría” de Madrid.

-Mundo Obrero: Has vivido, asesorado y acompañado al proceso revolucionario bolivariano de Venezuela. Creo que la primera pregunta es evidente: ¿cómo ves el futuro de la Venezuela bolivariana sin Chávez? ¿Los revolucionarios bolivarianos han sido capaces de vertebrar un movimiento popular más allá del liderazgo de Chávez?

-Marta Harnecker: Yo me entusiasmé con el Presidente Chávez cuando fui a hacerle una larga entrevista. Durante las sesiones yo aprovechaba los momentos de descanso para transmitirle críticas que estaba recogiendo a su gestión, fundamentalmente desde la izquierda. Resultó que el Presidente quería cerca a alguien que fuera crítico, y esa fue la razón por la que terminé yéndome a vivir 7 años a Venezuela. Es un dato interesante, porque a veces se piensa que Chávez era un autoritario. Escogí titular el libro Un hombre, un pueblo[1] porque me impresionó enormemente su humanidad y su convicción de que para transformar la sociedad tenía que darle poder al pueblo.

Respondiendo a tu pregunta, yo creo que Chávez sembró muchas ideas en el pueblo venezolano durante sus años de gobierno en constante contacto con la gente. Fue un gran pedagogo popular. Aunque no inició su mandato pensando en una sociedad alternativa al capitalismo, sino en un capitalismo con rostro humano, las circunstancias muy rápidamente le llevaron a entender que no iba a poder hacer ninguna transformación profunda si no planteaba una sociedad alternativa. En ese momento decidió hablar del socialismo del siglo XXI, contra algunas personas que le recomendaban no hacerlo, porque la palabra socialismo tenía una profunda carga negativa. Por el contrario, él decidió asumir este término, pero inmediatamente empezó a hacer una incansable pedagogía acerca de qué era el capitalismo y qué era ese socialismo que él mencionaba. Y eso dio por resultado el que, a pesar de la opinión muy negativa que entonces existía, en poco tiempo según las encuestas, más de la mitad de la gente en Venezuela llegara a percibir que el socialismo era la solución a sus problemas. Esos discursos de Chávez están siendo repetidos constantemente por el canal del estado y otros programas de televisión. La voz de Chávez está impresionantemente presente. En décadas pasadas cuando alguien moría desaparecía, pero ahora no. Como Chávez habló mucho y sobre cada uno de los temas referidos a la construcción de la nueva sociedad, en cada actividad que se hace se escuchan sus palabras sobre los temas a los que alude dicha actividad. Sus ideas y orientaciones acerca de necesidad de construir una sociedad alternativa al capitalismo y cómo hacerlo están presentes y marcan el camino del actual gobierno.

Pero no se trata sólo de un discurso muy pedagógico que sirve de faro que ilumina el camino, sino también de la inmensa confianza que el tenía en el pueblo.

Hay que tener en cuenta que Chávez ofreció a la gente la posibilidad de tomar decisiones entregando recursos a las pequeñas comunidades. No en forma populista, sino que la gente elaboraba planes, proyectos... y así la gente ha ido creciendo en autoestima, ha ido madurando mucho. Con sus palabras y sus políticas la gente se siente comprendida, apoyada, estimulada.

Otro asunto es que el Presidente actual, Nicolás Maduro, fue el candidato designado por Chávez. De alguna manera el cariño hacia éste se ha volcado en Nicolás, quien sabe que su fortaleza está en tener un pueblo organizado que lo apoye. Creo que Nicolás ha elegido el mejor gabinete desde que Chávez es Presidente, ha puesto cuadros muy buenos, yo conozco a varios personalmente. Por otro lado, sabiendo que él no es un estadista con gran experiencia -él mismo dice “me eduqué con Chávez” y que de alguna manera esa inmensa responsabilidad de dirigir el país le llegó por sorpresa, eso le hace apoyarse más en el pueblo y buscar hacer un gobierno muy ligado al mismo. Está haciendo gabinetes en distintos lugares del país, lo que el llama el “gobierno de calle”, que ya el presidente Rafael Correa estaba haciendo en Ecuador con sus gabinetes itinerantes. Contacto directo con la gente, les pide: “ayúdenme a gobernar”.

Pero sin duda Venezuela está viviendo una situación. objetiva muy complicada. El Presidente Chávez luego de ser electo por tercera vez reconoció que la gran debilidad del gobierno había sido la falta de eficiencia así como la falta de planificación. Ha habido un gran gasto en misiones sociales -que es muy importante sin duda- pero no ha habido suficiente inversión y el estímulo a la producción interna. El gasto público ayudó a que la gente recibiera mejores salarios y recursos para salud, alimentos baratos, subsidios, etc..., aumentó la demanda interna y como eso no fue acompañado de un estimulo a la inversión en el aspecto productivo, se ha comenzado a sentir la escasez, han faltado productos y se ha recurrido a la importación. Por otra parte, el sistema cambiario ha desestimulado la producción nacional y favorecido las importaciones durante mucho tiempo. Y está el problema de haber tenido que devaluar. La derecha está haciendo una campaña muy demagógica en contra, aunque sabe que había que hacer eso. Claro que es una medida muy antipolítica y el haberla hecho sin que se produzca una crisis absoluta muestra que el pueblo da crédito al gobierno, pero sabemos que es un desafío, y si no se logra resolver este problema, la situación podría ponerse muy seria, porque la gente está muy afectada por esta cuestión económica. El propio presidente Maduro ha dicho que hay que hacer un “gobierno económico”. Y no está sólo el problema objetivo de estas deficiencias de planificación económica, también está ocurriendo lo que nosotros vivimos en Chile en la época de Allende: una oposición que oculta productos para aumentar la escasez, se lleva capitales fuera del país, produce menos, etc... Todo lo que hizo la derecha en Chile lo están haciendo en Venezuela, creando una inseguridad en la gente que la lleva a comprar más de lo necesario. La derecha tiene una gran habilidad mediática para estas cosas, felizmente sus medios no tienen una gran audiencia. La cuestión es compleja pero los elementos que te he dado me hacen tener esperanzas. Si no existiera todo bagaje cultural y emocional acumulado por Chávez la situación sería mucho más difícil.

-M.O.: Hace 20 años habría sido impensable un auge de la izquierda en un continente como el que hemos visto en América Latina. Sin embargo, el avance de posiciones de izquierda o críticas con el neoliberalismo ha sido arrolladora: Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Chile, Ecuador, Nicaragua, Paraguay, El Salvador, Guatemala...

-M.H.: Especialmente yo diría que Venezuela, Ecuador y Bolivia son los países más adelantados en plantear una sociedad alternativa al capitalismo.

-M.O.: Todos estos procesos tienen en común que se han realizado por vía electoral. Sin embargo los golpes de estado en Honduras y Paraguay han demostrado que las élites dominantes no están dispuestas a tolerar que se les arrebate el poder, como ya hicieron en su país en 1973. ¿Crees que hay riesgo de golpe de estado en Venezuela u otros países? ¿Peligra de nuevo la vía democrática al socialismo?

-M.H.: Yo creo que la vía pacífica es el tránsito posible en el mundo de hoy. No podemos pensar que va a producirse lo mismo que se produjo en el siglo XX. Cuando Chávez hablaba del Socialismo del Siglo XXI estaba hablando entre otras cosas de este tránsito por la vía institucional. En mi opinión Allende fue el precursor de este socialismo, aunque yo digo que el socialismo como ideal siempre ha sido esencialmente democrático, lo que pasa es que por razones históricas y por errores cometidos en la URSS se presentó como totalitarismo. Pero las ideas originales de Marx hablan de una sociedad libertaria, democrática, de pleno desarrollo de la persona humana, en la que la persona se transforma a sí misma luchando por transformar la sociedad. Esa transición que estamos viviendo parte de esas ideas del socialismo, y lo hace con muchas limitaciones que debemos reconocer. Es el único camino que tenemos ahora mismo, y debemos tener claro que no tenemos el poder, sino que hemos conquistado un pedacito del poder. Aún tenemos en contra el poder económico, el poder mediático y las instituciones. Por eso se hace este gran esfuerzo por cambiar las reglas de juego institucional. Cuando Chávez decide pasar de su primera intención insurreccional a la conquista del poder por la vía electoral, él inmediatamente plantea el proceso constituyente, para cambiar esas reglas del juego. Lo mismo se hizo en Ecuador y Bolivia. Las asambleas constituyentes cambian la institucionalidad, para lo que se requiere de una correlación de fuerzas positiva, porque si se convoca una asamblea constituyente y quienes ganan son las fuerzas opositoras, se reafirma institucionalmente el pasado. Eso significa que hay que medir las cosas bien, el cuándo, el cómo... Por eso en Chile nunca hicimos asamblea constituyente aunque teníamos la misma situación: no porque no se hubiese descartado la necesidad política de hacerla, sino porque se pensó que no teníamos la fuerza para ganarla. Y ahí entra un tema por el que admiro mucho a Chávez, que es la audacia para crear una correlación de fuerzas que permita hacer las cosas. Cuando Chávez llega al poder había una crisis tal en el país que cambiar la institucionalidad era un sentir general de la población y muy especialmente de los sectores medios, de hecho esa fue la bandera que asumió Chávez para ser Presidente. Pero cuando la oposición se lanzó al referendo revocatorio (después de fracasar el golpe en abril del 2002, y no lograr parar la economía mediante el paro petrolero), todas las encuestas decían que el presidente tenía muy baja popularidad. En ese momento muchos le dijeron: “No aceptes, vas a perder” y Chávez dijo: “Yo me he metido en las reglas de juego institucional y voy a seguir estas reglas, pero voy a crear la correlación de fuerzas que me permita ganar”. Y empezó a trabajar. Creó un sistema muy interesante que llamó “patrullas electorales”[2], en las que se organizaban los simpatizantes del proceso en grupos de 10. No importaba que tuvieran partido o no. Cada uno de esos trabajaba para crear un grupo de otros 10. Creo que debemos aprender mucho de esta experiencia. Yo me fuí a los barrios populares a ver cómo la gente había hecho este trabajo sin contar con grande recursos electorales. ¡Muchas veces no había ni propaganda! Está por ejemplo el caso de una mujer que estaba alfabetizándose, iba a su curso, después volvía a casa a cocinar, y, cuando la familia ya había comido, salía a visitar las casas de su cuadra y les hablaba de qué había significado para ella aprender a leer. Ésa era la propaganda: cómo había cambiado la vida de la gente. Eso me parece muy importante porque a veces no llegas a la gente no porque rechacen el proyecto de país que tú tienes, porque no sabes comunicarlo. De ahí la importancia de lo que esta gente sencilla comunica al narrar a los otros la transformación de su propia vida. La otra cosa importante es que hay mucha gente que simpatiza con nuestras ideas, en este caso con Chávez, y no sabe que hacer, esta idea de las patrullas permitió darle tareas concretas a mucha gente que no militaba pero que quería participar.

Ahora, para responder a tu pregunta, no se puede descartar que el gobierno de los Estados Unidos intente nuevas formas de derrocar a nuestros gobiernos, pero la mejor forma de disuadirlo es la existencia de un pueblo organizado que apoya a su gobierno y que saldrá a defenderlo. Los golpes de Estados que señalas se dieron justamente en países en que la organización popular era muy débil.

-M.O.: En el libro que vienes a presentar distingues dos subtipos de gobiernos gobiernos alternativos al neoliberalismo: los que sin romper con las políticas neoliberales ponen énfasis en lo social (el Chile de Bachelet, Brasil, Uruguay) y los que buscan romper con las políticas neoliberales apoyándose en la movilización popular (Venezuela, Bolivia, Ecuador)[3]. ¿Es correcto hablar de una “izquierda revolucionaria” frente a una “izquierda moderada”, o es necesario buscar una vía de cooperación entre ambos tipos de Gobiernos?

-M.H.: ¡Imagínate!, nosotros estamos hablando de cooperación hasta con los gobiernos de derechas. Unasur es la articulación de todos nuestros gobiernos para tener una voz sin EE.UU. Como tú sabes, y así lo expongo en este libro, para mí la izquierda tiene que ser anticapitalista, pero la palabra izquierda se suele usar para denominar a un sector más amplio. En América latina fue el neoliberalismo quien, con sus efectos tan desastrosos para los sectores populares, cultivó el terreno para que nacieran sus sepultureros. Pero no sólo afectó a los sectores sociales más pobres, sino también a las capas medias que vivían tensionadas con la competencia. En este modelo se vive el absurdo de que hay gente que trabaja 14 horas para no perder ser vencidos por la competencia, y otros que no tienen trabajo. Esa gente tiene un bienestar económico pero vive para trabajar, no trabaja para vivir. Por eso te digo que la convocatoria debe ser muy amplia, debe tratar de reunir a todos los afectados por este modelo, no sólo económicamente sino también psicológicamente. La palabra izquierda a veces no sirve. Yo me siento de izquierdas por supuesto, pero hay gente que quiere el cambio, a la que si tú le dices “éste es el proyecto de sociedad” está contigo, lo que pasa es que no sabe que ese es un proyecto de izquierdas. Cada país, cada cultura y cada historia tiene que usar las palabras que la gente entienda, no las palabras científicas. Yo siempre digo que cuando tú le ofreces agua a una persona, le ofreces “agua” no “H2O”. La izquierda durante mucho tiempo hablaba con palabras que la gente no entendía. Pero, ahí tenemos la gran lección de Fidel, que cuando hablaba a la gente de la sociedad alternativa al capitalismo hablaba de educación gratuita, de la posibilidad de trabajar, de la salud, de la alimentación, de la soberanía nacional...y cuando preguntó en una gran asamblea de masas si la gente quería el socialismo no empezó por ahí, sino por preguntarle a la gente si quería esa salud gratuita, esa educación gratuita, etcétera, y una vez que la gente le dijo que sí, que eso quería, el le dijo: “¡Eso es el socialismo! Ésa fue la pedagogía de Fidel. Chávez lo hizo a la inversa, y por eso, muchas de sus intervenciones públicas se dedicaron a explicarle al pueblo por qué el capitalismo era nefasto y cómo sólo el socialismo era la solución para sus problemas.

Y como conocía las críticas al socialismo del siglo XX, lo llamó Socialismo del Siglo XXI para distanciarse del socialismo soviético. A veces las críticas que hacemos del socialismo soviético nos hacen olvidar que aquello fueron sólo intentos de socialismo, porque el socialismo para mí lo construye la gente, no se puede construir desde el Estado. Sin duda fue un intento que resolvió los problemas del hambre, de la educación, algo del problema de la vivienda, la salud... de millones y millones de gentes, y por eso nosotros admirábamos esa sociedad, no éramos tontos.

Pero eso llegó hasta ahí, justamente porque no hubo protagonismo popular. En mi criterio ese modelo de sociedad se derrumbó tan rápidamente porque la gente no lo sentía como suyo, porque no sentían que era ella la que lo había construido. La visión que tenemos ahora del socialismo -al menos la que yo defiendo- se basa en un socialismo construido por la gente. El socialismo no se puede decretar desde arriba. Los partidos y los gobiernos tienen que ser facilitadores de este proceso de construcción con la gente. Esa fue una de las grandes enseñanzas de Chávez.

-M.O.: Otra de tus apuestas en tu obra en referencia al socialismo del siglo XXI es la descentralización[4]. Tomas pie para ello en varias afirmaciones de Marx y en la experiencia cubana. ¿Cómo compaginar eso con el diseño de una política económica nacional? También los soviéticos apostaron inicialmente por el control obrero de las fábricas, que era la situación heredada del proceso revolucionario, y las necesidades de la Guerra Civil les llevaron a implantar una economía centralizada. ¿Qué condiciones han cambiado para que sea posible una economía descentralizada hoy en América Latina?

-M.H.: Yo distinguiría lo que es la participación, los soviets, de lo que es la planificación y la descentralización. Yo creo que tiene que haber un plan central estratégico de toda la nación, por supuesto, y en el futuro habrá también que hacer un plan único de nuestra región latinoamericana, pero por ahora estamos aún en el nivel nacional. Cuando se plantea la descentralización en la Comuna de París, no se plantea suprimir el estado central, él debe conservar las tareas que son necesarias para la coordinación de las comunas (seguridad, políticas de educación, políticas generales...). El otro tema es cómo se implementa esto en cada localidad. Yo parto de que la participación no es una frase bonita, para que haya participación tiene que haber espacios adecuados de participación y delegación de poder, y que para ellos es necesario descentralizar recursos, funciones, etc. El principio es que tú descentralices todo lo que se pueda descentralizar hasta el nivel más bajo que puedas. La idea es que las cosas que puedan ser mejor gestionados en los niveles inferiores pasen a manos de esos niveles. En Cuba, en la zafra azucarera el propio Fidel llegó a la conclusión de que no se podía dirigir todo desde el centro, porque ¿quién mejor que una comunidad para saber que la panadería de su barrio está funcionando bien o mal, o cómo hacerlo? Pero en este tema no se puede ser rígido, porque luego de descentralizar recursos a los municipios Fidel empezó a recorrer la isla y se dio cuenta de que no había ningún nuevo hospital. ¿Por qué? Porque los recursos eran tan poquitos que cada municipio había empezado a construir los cimentos. En ese caso queda claro no tenía sentido descentralizar recursos para la construcción de hospitales, había que manejar esos recursos centralmente y discutir en qué territorio era prioritario edificarlos. Una cosa diferente es la pintura para la escuela, la política de deportes para una localidad... Esas cosas perfectamente se pueden descentralizar.

Lenin en sus últimas obras atribuyó al estado heredado zarista el problema del burocratismo, tú debes saberlo. Antes de morir estaba muy preocupado por las trabas que veían en ese aparato de estado. Yo no comparto esa opinión, creo que la causa más importante del burocratismo es la excesiva centralización: no puedes resolver problemas abajo, todo pasa por las decisiones de arriba, todo se bloquea, se lentifica, etc. Ése es el primer motivo para defender la descentralización, eso permite luchar contra el burocratismo. El segundo motivo es la participación. La gente tiene que ser capaz no sólo de levantar la mano y debatir, también tiene que ser capaz de tomar decisiones en la pequeña comunidad, en los territorios mayores (que Chávez llamó Comunas), en municipios, etc. Para eso se necesita crear espacios que faciliten esos procesos participativos. Yo insisto en el libro en que la palabra “descentralización” fue usada por los neoliberales para debilitar el estado central, para que los conflictos que llegaban al estado central se diluyeran en los municipios. Por otra parte, esa es una descentralización absolutamente no solidaria. Por ejemplo, se descentralizó la educación, de manera que el municipio pobre no podía desarrollar una política educativa como la del municipio rico. Nuestro concepto de descentralización es un concepto completamente distinto, donde tiene que entrar la solidaridad: debería existir una fórmula para que los municipios ricos apoyen a los más pobres. Ya en algunos países se ha practicado eso.

-M.O.: Siguiendo con la cuestión de la participación, en tu artículo Democracia y socialismo. El futuro enraizado en el presente[5] analizabas cuatro experiencias prácticas de democracia participativa: Porto Alegre, Chiapas, Kerala y Venezuela. Como sabes, en España la explosión del 15-M tuvo como uno de sus lemas “Democracia Real YA”. ¿Ves posibilidades de exportar estos modelos de participación que analizas?

-M.H.: Yo creo que la participación es tan central para la constitución de una alternativa al capitalismo que de lo que se trata es de ponerla en práctica. Conocer otras experiencias puede ayudarnos a descubrir cómo hacerlo mejor, pero siempre las formas de participación tendrán que adaptarse a cada realidad. Una sociedad participativa y protagónica, para mí eso es el socialismo. Lo otro es todo lo que tú quieras menos socialismo. El compañero marxista Pat Devine[6] habla de sociedades estatistas para referirse a la experiencia de socialismo soviético. No consiera correcto hablar de capitalismo de estado porque al fin y al cabo el excedente en esos países se usaba para cuestiones sociales, no para privilegiar a una clase. Independientemente de que los funcionarios tuvieran privilegios, pero no era como en el capitalismo. Nosotros no queremos construir sociedades estatistas.

Las tres experiencias más avanzadas en América Latina (Venezuela, Ecuador, Bolivia) son muy diferentes una de la otra, pero tienen en común que son nuestros pueblos los que van a construir la nueva sociedad. Rasgos comunes son la participación, la democracia profunda, la economía centrada en el hombre y no en el lucro y respetuosa de la naturaleza, y la democracia en todos los aspectos, no sólo sociales sino también en cuanto a libertades y derechos. Yo creo que el futuro del mundo es ése.

-M.O.: Una de tus preocupaciones en tus obras es combatir la tendencia al sectarismo que se halla en la izquierda revolucionaria. En este aspecto, has autocriticado que existían en América Latina grupos que se autoproclamaban la vanguardia del movimiento obrero, y que aplicaban el marxismo-leninismo de un modo mecanicista, antidialéctico, fijándose sólo en los objetivos estratégicos últimos, y no en los objetivos tácticos para alcanzarlos. No puedo estar más de acuerdo. Ahora bien, sobre esto querría preguntarte algo. En nuestra sociedad tan hegemonizada, tan penetrada por la ideología burguesa, parece difícil esperar que el pensamiento socialista nazca espontáneamente. En este sentido, estaría de actualidad la necesidad de la lucha ideológica que planteaba Lenin o tú misma en tus clásicos Cuadernos de Educación Popular ¿Podemos hablar de la necesidad de una “vanguardia” dentro de estos movimientos amplios?

-M.H.: El problema del término vanguardia es que fue mal interpretado. En América Latina había muchas vanguardias sin retaguardia. Cada grupo de izquierda se declaraba LA vanguardia y despreciaba a todos los otros. La pregunta que habría que hacerse es: ¿qué son esas masas espontáneas? ¿Qué son esos sectores populares que aparecen y que luchan, y que vemos en Egipto, Túnez, España, Wall Street, Chile, etc? Esos movimientos que se producen contra el neoliberalismo también los tuvimos en América Latina y llegaron incluso a tumbar presidentes, pero ahí se quedaban. Es decir, hay una limitación del movimiento espontáneo. Yo sigo pensando que eso es así, y que se requiere de un instrumento político que permita articular a todos los sectores para vencer al capitalismo. Se requiere preparar esa lucha, no surge sola. Se requiere también el conocer muy bien la realidad social y levantar un programa. Inicialmente hay que articular una plataforma de lucha que permita aglutinar a todos los sectores afectados por el sistema. Tiene que haber una formulación en la que todos estemos de acuerdo —yo uso el término “plataforma” cuando se trata de una plataforma de lucha coyuntural, el programa es una cosa más a largo plazo— y alguien tiene que formular eso. Eso no quiere decir que ese alguien va a estar desconectado en una oficina: tiene que estar participando y ser capaz de ver los elementos comunes para reunirlos en este programa. Ese alguien es lo que yo denomino instrumento político. El tema es: ¿cuáles son las características de este instrumento político? Sería muy largo hablar de eso aquí, desarrollo ampliamente el tema en mi libro Reconstruyendo la izquierda, donde incluyo una cosa que no desarrollé en Haciendo posible lo imposible: La Izquierda en el umbral del Siglo XXI[7]: cuál es el fundamento teórico de los errores de la izquierda que se desarrollaron en ese libro: la famosa tesis de la necesidad de la importación de la teoría marxista en el movimiento obrero.

El libro que hoy presentamos precisamente termina con un capítulo sobre el tema de la hegemonía y el instrumento político que hoy necesitamos. Allí planteo que estamos viviendo un proceso de resquebrajamiento de la hegemonía burguesa, y eso es lo que explica que surjan estos procesos. Hasta ahora el capitalismo dominaba por consenso, pero esto empieza a resquebrajarse. Eso no significa que de forma automática surja una hegemonía popular: hay que construirla, y para ello se requiere este instrumento político, porque ¿qué es la hegemonía popular si no es convencer a los demás de las ideas plasmadas en un proyecto de sociedad alternativa al capitalismo? Y ese proyecto no se construye entre dos amigos, para eso hay que tener conocimientos de historia, de economía, de la situación internacional, y de muchos otros temas. Todo ese conocimiento tiene que volcarse en el programa. Por eso la elaboración inicial del proyecto tiene que iniciarse por algún grupo, y luego ese proyecto debería ser enriquecido incorporando los aportes que puedan hacer los distintos movimientos que están luchando contra la actual sociedad buscando construir una sociedad diferente. Los diversos grupos tienden a tener visiones sectoriales, y por eso es el instrumento político el que debe ser el articulador, constructor o formulador de esa plataforma de lucha y de ese programa. Por otra parte, para que nuestras luchas sean eficaces y no meras explosiones de indignación, debemos conocer muy bien quiénes son los enemigos, tratando de concentra el fuego sobre nuestros principales enemigos, debemos conocer cuáles son sus debilidades y fortalezas, y por dónde es que podemos trabajar y avanzar mejor. Para todo eso, para planificar nuestros combates y ser capaces de golpear políticamente en el lugar y momento oportuno, es fundamental el instrumento político.

Nosotros en América Latina hemos logrado pasar de la resistencia y las manifestaciones callejeras, -cortes de caminos, botar presidentes- a tener gobiernos, porque nuestros pueblos entendieron que había que jugar en el terreno político. Pero fíjate: primero resistieron, se organizaron, lucharon. Costó pasar al terreno político por que existía un gran rechazo a eso, a los partidos, a la política y los políticos. En La izquierda en el umbral del siglo XXI ofrezco dos razones para este rechazo: por un lado la derecha se ha apropiado de nuestro lenguaje, y por otro el estilo de nuestros políticos de izquierda no se diferencia del de la derecha: el clientelismo, el carrerismo político, las prebendas, etc. ¿Qué ve la gente? Discursos iguales y conductas iguales, ¿cómo va a sentirse atraída por eso? No quiere nada con la política y yo lo entiendo perfectamente. El único problema es que quien se beneficia de eso es la derecha, porque ella puede gobernar sin instrumentos políticos. El sistema capitalista tiene su lógica económica que avanza, acumula sin la necesidad de tener partidos políticos. Pero la izquierda y las fuerzas que quieren cambiar la sociedad -llámense izquierda o conglomerado progresista, o como sea- necesitan romper con esa lógica, elaborando una propuesta alternativa de sociedad y señalando los caminos para lograrla, y para realizar esa tarea se requiere, te insisto, de una instancia política, no necesariamente al estilo de los partidos de antes, sino algo nuevo que no reproduzca sus fallas y cuya principal función debe ser la facilitar participación popular y la organización.autónoma del pueblo.

-M.O.: En tus obras se transpira un gran conocimiento de Lenin, en cuyo pensamiento basas muchas de tus afirmaciones. No es una exageración decir miles de jóvenes en España hemos aprendido a leer a Lenin a través de tus obras, y gracias a ellas hemos aprendido a leerlo no dogmáticamente, como cuando Lenin habla de alianzas amplias, objetivos tácticos, lenguaje adaptado a la realidad, que la fórmula del Partido no es universal, sino que el instrumento político debía ser adaptado a cada circunstancia, etc. ¿Qué podemos aprender de Lenin hoy? ¿Qué significa ser marxista-leninista en el siglo XXI?

-M.H.: Veo que has leído bien mis obras. Hace poco revisé mi libro Vanguardia y crisis actual[8]. Me parece que hoy puede ser muy interesante releerlo porque son experiencias que se repiten en muchos lugares de un modo parecido, aún en Europa. Traté de poner algo de eso en este nuevo libro pero no se puede poner en un libro todo. A veces los libros pasan y las nuevas generaciones no tienen acceso a ellas porque desaparecen de las librerías, aunque, claro, a las mías se pueden acceder vía internet.

-M.O.: En el caso de tus obras, en Rebelion.org principalmente ¿no?

-M.H.: Sí, ahí aparecen todos mis libros . Por cierto, que tengo que contarte que en estos dos últimos años me he dedicado a hacer unos audiovisuales pedagógicos de formación política. Se trata de unas charlas que he filmado sobre la izquierda, el socialismo, el instrumento político, el capitalismo, etcétera, que están estructuradas en bloques de aproximadamente 10 minutos cada uno. Cada bloque va seguido de unas tres o cuatro preguntas acerca del tema desarrollado en dicho bloque.[9] La idea es poder formarse sin la necesidad de contar con un profesor. Puede usarse en grupos de distinto tamaño o estudiarse en forma individual. Si el colectivo que sigue el curso es de más de diez personas se recomienda que, luego de ver el bloque en plenaria, se divida en grupos de trabajo de no más de diez personas cada uno y se converse sobre el tema abordado en ese bloque y se recojan las dudas que se plantean al discutir la temática expuesta. Una vez terminado la discusión el colectivo se vuelve a reunir en plenaria para ver el bloque siguiente y se retorna al trabajo de grupo. Las dudas se van guardando en una libreta. La charla irá resolviendo muchas de ellas, pero otras pueden quedar sin respuesta. Una vez terminado el curso que puede durar de 12 a 22 sesiones según el tema de que se trate, se debe llamar a un profesor o a una persona conocedora de la materia, para que responda las dudas. Si el curso es realizado simultáneamente por varios colectivos de una misma localidad, estos colectivos podrían juntarse en una sola gran plenaria para aprovechar en conjunto la presencia del profesor. Casa curso tiene un texto escrito al que se puede acceder por Internet.

Por último, estos cursos pueden realizarse con distintos ritmos de intensidad dependiendo de la disponibilidad de tiempo de cada colectivo: puede hacerse un estudio semanal de uno o dos bloques; puede hacerse un estudio intensivo de un fin de semana largo, etcétera. Lo he experimentado en varios países, entre ellos en la escuela de cuadros del Movimiento de los sin Tierra en Brasil con líderes campesinos y de movimientos sociales urbanos de diversos países y he comprobado lo útil que es esta forma de pedagogía en un momento en que la gente lee poco. La dinámica de discusión que se produce luego de cada bloque es muy positiva y evita que quienes sigan el curso se limiten a recibir una información en forma pasiva.

Me entusiasmó tanto ver el resultado que ahora estoy dedicada en gran medida a preprar ese tipo de materiales. Y también a doblarlos al inglés. He visto poco antes de venir a España un excelente discurso de Julio Anguita y he pensado que sería muy útil hacer un audiovisual con esta metodología dividiéndolo en bloques de más o menos 10 minutos, elaborando preguntas para cada bloque y estudiándolo luego en grupos, anotando las dudas e invitando a alguien una vez finalizado éste para que vaya a resolverlas.

Ahora, respecto a tu pregunta, supongo que se me califica de marxista-leninista porque he sido una estudiosa de Marx y de Lenin. Sigo revindicando los análisis de Marx del capitalismo. Lenin me parece un estratega político fundamental, aunque en algunas cosas a lo mejor sería un poco crítica, en lo esencial yo creo que es válido. En Vanguardia y crisis señalo varias reflexiones de Lenin que me parecen muy pertinentes.

-M.O.: En tus obras también has destacado que uno de los muchos elementos que ha caracterizado a la izquierda latinoamericana ha sido su comprensión acerca del papel de los cristianos en la revolución. Tú misma procedes del cristianismo, fuiste dirigente de un movimiento católico chileno antes de tu adscripción al marxismo. ¿Qué queda hoy de la teología de la liberación en América Latina?

-M.H.: (Hace una pausa breve y pronuncia en voz suave: “los ecos”) Bueno, quedan sacerdotes en Brasil y otros sitios que siguen luchando. Por cierto, dicen que el Papa fue crítico de la teología de la liberación, yo leí una carta de un jesuita a quien el Papa había liberado de la represión en Argentina. Lo digo porque se han contado muchas cosas del Papa, y yo soy contraria a encasillar a la gente en el pasado. Este jesuita cuenta que el Papa fue a una universidad argentina recientemente y habló de los errores cometidos por él en cuanto a la teología de la liberación.

Para mí la teología de la liberación es una forma de entender la historia y la fe. Esa forma permanece y creo que conlleva un mensaje muy importante: la redención del ser humano ocurre en la tierra, no en el cielo. Y en esa visión hay coincidencia con los seguidores de Marx.

-M.O.: Esta tarde vas a presentar tu último libro junto a dos impulsores de un nuevo movimiento ciudadano: el Frente Cívico “Somos Mayoría”. Además, el principal impulsor de dicho movimiento es Julio Anguita, seguramente el político mejor valorado del país, con gran tirón entre los jóvenes, incluso en los movimientos sociales mas apartidistas. Se trata de un movimiento no electoral, sino social, ciudadano.

-M.H.: Me gusta mucha esa idea, me gusta mucho.

-M.O.: El objetivo al que se aspira es a aglutinar a una mayoría social en torno a un programa de mínimos (se habla ahora de 16 puntos), en lugar de hacerlo en torno a una ideología o una visión política de la realidad.

-M.H.: Una cuestión: antes de que sigas: yo prefiero usar el término “plataforma de lucha”, para diferenciarlo del programa del partido o mejor del estratégico del instrumento político revolucionario.

-M.O.: Buena observación, gracias. ¿Encuentras alguna similitud entre este planteamiento y los que has estudiado en los movimientos del socialismo del siglo XXI en Latinoamérica?

-M.H.: Yo diría mejor: movimientos relacionados con la crisis del neoliberalismo en América latina, no con el socialismo. Este planteamiento es muy similar al que expongo en el libro La izquierda después de Seattle[10], y antes, tal vez en La izquierda en el umbral del siglo XXI. Se trata de la idea de plantear una plataforma de lucha frente a la crisis. Yo cito a un uruguayo, Enrique Rubio, y es en Uruguay donde se ha dado la experiencia más interesante para mí, de un amplio frente que no es la suma de partidos políticos, sino que logró convocar a mucha ciudadanía, más de dos tercios de los comités de base han estado conformados por simples ciudadanos que no militan en partido alguno. Esta idea de convocar a todos los que se sientan afectados me parece muy importante. Entender como dice Anguita —idea en la que yo suelo insistir—que tenemos un proyecto que responde a los intereses objetivos de la inmensa mayoría de la gente, de más de 90%: esos 16 puntos de ustedes. Estoy totalmente de acuerdo con lo que él propone: “hay que ir a la base del PP”. El proyecto de país que Chavéz, Correa y Evo levantaron en sus respectivos países reflejan esos intereses objetivos de la inmensa mayoría de sus habitantes Sin embargo, el apoyo en Venezuela a Chávez era menos del 60%, había un 40% de la población que no se manifestaba en favor del proyecto. Ahí tenemos que hacer un análisis por qué eso ocurría. Por un lado no cabe dudas de que está la cuestión mediática, la manera en que los medios opositores deforman este proyecto, pero también está el que nosotros no somos capaces de comunicar este proyecto porque no hablamos el lenguaje de la gente de la calle. Por eso me gusta el discurso de Anguita, que es absolutamente claro. Y lo otro que impide que la gente se convenza de lo justo de nuestro proyecto es el hecho de que muchas veces nuestra forma de vivir, de actuar se contradice con el proyecto que pretendemos difundir: no somos coherentes con los principios y los valores de la sociedad que decimos defender. Somos autoritarios y defendemos una sociedad democrática; somos egoístas y defendemos una sociedad solidaria. ¡Eso es lo que hace que la gente no crea! Ustedes por ahora tienen esa plataforma de lucha, todavía no tienen elaborado un proyecto de sociedad como nosotros lo tenemos en Latinoamérica, pero contar con esa plataforma es fundamental para convocar a la gente. Creo que hay que buscar los medios para que ese discurso de Anguita no se pierda y creo que no basta que se estudie sólo de forma individual, a través sólo del Youtube. Creo que sería muy interesante una dinámica en la que la gente fuese discutiéndolo en grupo —como te comentaba antes—,y fuese anotando las dudas que hayan ido quedando de esas discusiones y sólo después de haberlo discutido a fondo, entonces inviten a alguien para que las esclarezca.

NOTAS

1. HARNECKER, M., Hugo Chávez Frías. Un hombre, un pueblo, Ed. Tercera Prensa, San Sebastián, 2002. Disponible en: http://www.rebelion.org/docs/97068.pdf

2. La autora ha desarrollado este concepto en los parágrafos finales de: HARNECKER, M, Reconstruyendo la izquierda, Siglo XXI, 2008, pp. 191-192. Disponible en http://www.rebelion.org/docs/97076.pdf

3. Esta tipología puede verse también en la obra precedente de la que nos ocupa: HARNECKER, M., América Latina y el socialismo del siglo XXI. Inventando para no errar. El Viejo Topo, 2010. Disponible en: http://www.rebelion.org/docs/102813.pdf

4. Puede encontrarse un desarrollo de esta idea en: HARNECKER, M. (COORD.), La descentralización ¿fortalece o debilita el estado nacional?, 2009. Disponible en: http://www.rebelion.org/docs/97088.pdf

5. Artículo inédito de marzo de 2010, anexo a su libro Inventando para no errar. América Latina y el socialismo del siglo XXI. Disponible en: http://www.rebelion.org/docs/118327.pdf

6. Sobre este asunto en este economista inglés puede consultarse: DEVINE, P.J., Democracy and economic planning: the political economy of a self- governing society, Polity Press, Cambridge, 1988. Marta Harnecker realizó junto Camila Piñeiro una síntesis-resumen que está disponible para su descarga en: http://www.rebelion.org/docs/97087.pdf

7. HARNECKER, N., La izquierda en el umbral del siglo XXI. Haciendo posible lo imposible, Siglo XXI, 2000.

8. HARNECKER, M., Vanguardia y crisis actual, Gente sur, 1990. (También publicado en cinco países con el título Izquierda y crisis actual). Disponible en: http://www.rebelion.org/docs/92106.pdf

9. Los vídeos pueden verse en el enlace en el Canal de Youtube ciclopolitico: http://www.youtube.com/user/ciclopolitico

10. HARNECKER, M., La izquierda después de Seattle, Siglo XXI, 2000. Disponible para su descarga en: http://www.rebelion.org/docs/95169.pdf

Fuente original: http://www.mundoobrero.es/pl.php?id=2963

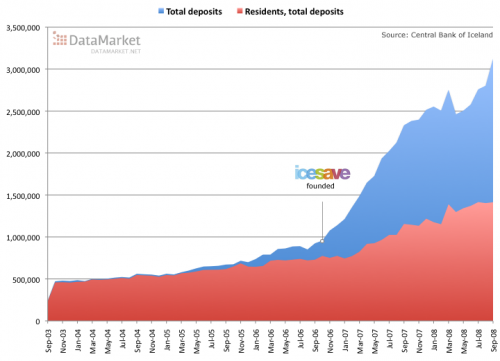

Pero entonces estalló la disputa por los fondos Icesave entre Islandia y el Reino Unido y los ingleses aplicaron a Islandia la ley antiterrorista, en octubre de 2008 (1). Y eso significaba que los ingleses declaraban a Islandia terrorista, igual que a Al Qaeda. De modo que no podíamos acceder al dinero. Vendíamos nuestro pescado y nuestro aluminio en el exterior, pero no podíamos recaudar los pagos del exterior e ingresarlos al país, porque el dinero pasa por la City, el centro financiero de Londres, y como éramos terroristas, el dinero lo detenían allí, de modo que los islandeses no podían ni ingresar su dinero ni comprar nada en el exterior. Nadie quería hacer negocios con “terroristas”. La situación era tal que las empresas islandesas que habían hecho negocios con empresas europeas durante más de 50 años eran incapaces de obtener ningún suministro de Europa.

Pero entonces estalló la disputa por los fondos Icesave entre Islandia y el Reino Unido y los ingleses aplicaron a Islandia la ley antiterrorista, en octubre de 2008 (1). Y eso significaba que los ingleses declaraban a Islandia terrorista, igual que a Al Qaeda. De modo que no podíamos acceder al dinero. Vendíamos nuestro pescado y nuestro aluminio en el exterior, pero no podíamos recaudar los pagos del exterior e ingresarlos al país, porque el dinero pasa por la City, el centro financiero de Londres, y como éramos terroristas, el dinero lo detenían allí, de modo que los islandeses no podían ni ingresar su dinero ni comprar nada en el exterior. Nadie quería hacer negocios con “terroristas”. La situación era tal que las empresas islandesas que habían hecho negocios con empresas europeas durante más de 50 años eran incapaces de obtener ningún suministro de Europa.  Nosotros recogimos firmas para una petición y conseguimos más de 30.000, una cantidad ingente. Una mañana de domingo acudimos a la casa donde vive el Presidente, a las afueras de Rejkiavic, y le entregamos todos esos nombres. Reunimos a varios miles de personas, hubo un acto público. Entonces el presidente nos dijo que no firmaría la ley, y que daría al pueblo la posibilidad de formarse su opinión.

Nosotros recogimos firmas para una petición y conseguimos más de 30.000, una cantidad ingente. Una mañana de domingo acudimos a la casa donde vive el Presidente, a las afueras de Rejkiavic, y le entregamos todos esos nombres. Reunimos a varios miles de personas, hubo un acto público. Entonces el presidente nos dijo que no firmaría la ley, y que daría al pueblo la posibilidad de formarse su opinión.